Annulation du programme

Nous avons le regret de vous informer que le programme de projection se déroulant sur deux soirées, À défaut d’une image, a été annulé à la demande des cinéastes participant·e·s Noor Abed, Batoul Faour, Yazan Khalili, Maissa Maatouk, Walid Raad, Ghassan Salhab et Ghinwa Yassine de ne pas inclure leurs films au programme. Ceci inclut également les œuvres de Chantal Partamian qui étaient exposées dans la vitrine de la Galerie. Les artistes ont jugé que l’Université Concordia n’était pas un lieu compatible avec la présentation de leurs œuvres.

Lynn Kodeih, commissaire indépendante d’À défaut d’une image, continuera de développer le programme et de chercher d’autres lieux pour sa présentation. La Galerie respecte et soutient la décision prise par la commissaire et les artistes, qui publieront leurs propres déclarations dans les prochains jours.

La Galerie demeure pleinement engagée à promouvoir et soutenir l’art et les artistes de langue arabe, ainsi qu’à défendre la liberté d’expression artistique.

Pour toute question, veuillez contacter Nicole Burisch, Directrice.

الصورة ما قبل الأخيرة

ماذا تفعل الصورة عندما ينهار العالم؟

ما الذي يتبقّى من أثرٍ للمرئي بعد اجتثاث المناطق، وتزوير الوثائق، والصمت أمام الإبادة الجماعية، حين يغدو كل ذلك سياسة دولة؟

« الصورة ما قبل الأخيرة » تجمع كوكبة من الأفلام والمقاربات البصرية السردية التي تستدعي الصورة لا بوصفها وثيقة أو إثباتًا، بل فعل مقاومة. برفضها للمنطق الاستعراضي وتسطيح التاريخ، تسعى هذه التجارب إلى إعادة توظيف فعل الاجتثاث ذاته، لصياغة لغة للرفض.

تم اختيار الأعمال من لبنان وفلسطين، لا لقربهما الجغرافي، بل لتطابق الظرف الإنساني، ولاستحالة التعريف بالكارثة دون استعادتها. ما سنختبره هنا لا يقتصر على ما نشاهده أمامنا، بل يشمل أيضًا ما يُحجَب، وما يُبعث، برغم الدمار.

هنا، توقّف الفنّانون عن ملاحقة الحقيقة عبر تمثّلها، إذ غدا فعل التمثّل ذاته مستحيلاً. أصبح « تأطير الصورة » فعلًا للانقضاض على المعنى، حيث يكون الانسحاب هو ما يؤكّد الحضور والفاعلية. فتُترك الصورة المتشظّية لتمنح نفسها الحق في الحداد، وفي خلخلة الواقع، وفي الشهادة بما عجز عنه القانون واللغة معًا.

عقب ما يُسميه بـ »الخراب الذي يفوق الوصف »، فإن المفكر والفنان اللبناني جلال توفيق يرى أن على الفنّانين أن يتخطّوا طور الحداد والتوثيق، ويمضوا أبعد من ذلك. عليهم أن يتصرّفوا كوسطاء، يرمّمون ما انكفأ في أعماقهم، وبروحية منفتحة يقاربون التقاليد والذاكرة، لينهضوا بعدها بطرق لا يمكن التنبؤ بها.

في المقابل، يرى الفنان والكاتب وليد صادق أن « الإبصار بالعمى » هو إدراك بأن ثمة أشياء لا يمكن، بل ربما لا ينبغي، تعريضها كليًا للضوء، على اعتبار أن لتلك الأشياء أخلاقيات وجماليات منضبطة، تقاوم الفرجة كتيار، والبرهان كسطوة، والشفافية كتعَرٍّ. إن النظر بعينين معصوبتين يوحي بأن العنف، حين يبلغ مداه، ينسف الثقة بالبصر؛ فـ »الرؤية » غالبًا ما تعني إساءة الفهم، أو المبالغة في الادعاء، أو حتى المشاركة في الإنكار.

إن مفهوم وليد صادق للرؤية يدعونا إلى إعادة التفكير في الصورة، لا بوصفها كشفًا أو انكشافًا، بل كحيّز يُعلّق فيه العنف، دون أن يُرى تمامًا، ودون أن يُحسم أو يُحلّ، بل يُحتضن في حالته المعلّقة تلك.

استنادًا إلى طروحات جلال توفيق ووليد صادق، يقدّم برنامج العروض أعمالًا لا تُعرّف الصورة بما يُرى، بل بما يتفعّل عبر الرؤية، وعبر الرفض لفكرة « الخاتمة » أو الإدلاء بالشهادة. تنقّب هذه الأعمال، بلا كلل، في ما يمكن للصورة أن تفعله بعد أن تفقد وظيفتها التمثيلية، باعتبارها صورة متكسّرة الوجوه، شديدة الإلحاح، تواصل الاشتغال، حتى وإن بدا ذلك بلا جدوى، على إعادة تركيب اللغة ذاتها. بقواعد لغوية مختلفة للمقاومة.

ضمن برنامج « تموضع الآخر » (Othered Cartographies)، يتوزّع هذا المشروع على أمسيتين من العروض السينمائية، بالإضافة إلى عرضٍ تركيبي بالفيديو يُشاهد على واجهة غاليري ليونارد وبينا إيلين، إلى جانب نقاش يجمع بين منسّقة البرنامج، الفنانة لين قديح، والباحث تامر الشيخ.

Traduction arabe par Abeer Dagher Esber

À défaut d’une image

Série de projections de films

Mercredi 20 août, 18 h 00 – 20 h 00

Mercredi 27 août, 18 h 00 – 20 h 00

Cinéma de Sève,

Gratuit, en anglais et en arabe

Comment une image peut-elle encore agir quand le monde s’écroule? Quel pouvoir reste-t-il au visuel lorsque les états s’effacent l’un l’autre, que les archives mentent et que le silence face au génocide devient une politique? À défaut d’une image rassemble une constellation d’essais filmiques et vidéographiques qui se réclament de l’image — non seulement comme document ou preuve, mais comme acte de résistance. Rejetant la logique écrasante de l’histoire et du spectacle, ces œuvres tentent de redéfinir l’effacement lui-même, en forgeant un langage du refus.

Issus du Liban et de la Palestine, ces essais n’ont pas été choisis à cause de leurs attaches géographiques, mais parce qu’elles partagent une condition commune : l’impossibilité de représenter la catastrophe sans la renforcer. À travers ces œuvres, nous sommes confrontés non seulement à ce qui est représenté, mais aussi à ce qui est dissimulé — ce qui refait surface en dépit de la destruction. Les artistes ne s’inscrivent plus dans une recherche de la vérité à travers la représentation, car la représentation elle-même devient impossible. Le cadre de l’image devient un site de sabotage où la présence, l’existence et l’action ne s’affirment souvent que par le retrait — à travers l’image brisée, à travers son potentiel de deuil, de perturbation, de témoignage lorsque le langage et la loi échouent.

Selon le penseur et artiste libanais Jalal Toufic, dans la foulée de ce qu’il appelle un « désastre démesuré »1, les artistes doivent inventer leur chemin par-delà le deuil ou le travail de documentation. Il leur faut agir comme des médiums, récupérer ce qui s’est retiré et est demeuré latent, puis remettre en place les conditions selon lesquelles la tradition, la mémoire et le sens puissent émerger à nouveau dans des formes inattendues. Selon l’artiste et écrivain Walid Sadek, la position de « near-blindness »2 (presqu’aveuglé) consiste à reconnaître que certaines choses ne peuvent pas — ou ne devraient pas — être totalement mises en lumière. Il s’agit d’une éthique et d’une esthétique de la modération, qui travaille contre la poussée du spectaculaire, de l’évidence et de la transparence. L’acte de regarder avec des yeux aveugles implique que, après tant de violence, le visible n’est plus crédible — et que l’acte de « voir » est souvent mal interprété, survalorisé, ou qu’il contribue au déni. Le concept de Sadek nous invite à repenser l’image non comme révélation, mais comme un espace où la violence n’est ni vue en totalité ni surmontée, mais maintenue en suspension.

En s’appuyant sur les propositions de Toufic et de Sadek, ce programme de visionnement présente des œuvres où l’image n’est pas ce qui est vu, mais ce qui est activé par le refus de conclure, le refus de témoigner. Elles explorent sans relâche ce que l’image pourrait faire d’autre — fragmentée, persistante et travaillant, même si cet effort est vain, à restaurer le langage lui-même. Une grammaire de résistance qui vise la différence.

Lynn Kodeih

Faisant partie du programme Othered Cartographies (Cartographies d’altérité), cette série de projections se déroule sur deux soirées, auxquelles s’ajoutent une installation vidéo hébergée dans la vitrine de la Galerie Leonard & Bina Ellen de même qu’une discussion entre l’artiste et commissaire Lynn Kodeih et le professeur Tammer El-Sheikh.

Traduction française par André Lamarre

1. Jalal Toufic, Le retrait de la tradition suite au désastre démesuré (Les Prairies ordinaires, 2011).

2. Walid Sadek, “Tranquility Is Made in Pictures” Fillip, vol 17, Fall 2012. https://fillip.ca/content/tranquility-is-made-in-pictures

Tammer El-Sheikh occupe le poste de professeur associé de l’histoire de l’art à l’Université York à Toronto. Ses publications professionnelles se sont concentrées sur la pratique de l’art contemporain dans la région du MENA/SWANA et dans ses diasporas. Il a rédigé des articles de fond et des critiques pour Parachute, C Magazine, ETC, Canadian Art et BlackFlash, de mêrme que les essais de plusieurs catalogues d’exposition au Canada et à l’étranger. Ses travaux universitaires ont paru dans les périodiques ARTMargins et Arab Studies Journal, et son premier volume édité, sous le titre Hybrid Bodies: An Anthology of Writings on Art, Identity, and Intercorporeality (Corps hybrides. Une anthologie d’écrits sur l’art, l’identité et l’intercorporéité), est paru au printemps 2020. El-Sheikh a été éditorialiste en résidence à Public Parking en 2025.

Lynn Kodeih est une artiste et chercheure partageant son travail entre Beyrouth et Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal depuis 2020. Sa pratique se penche sur les politiques de l’image par une analyse de l’espace, des frontières et de l’appartenance au sein du contexte colonial actuel. Son travail a recours à des stratégies intersectionnelles pour mettre en lumière les structures de pouvoir et la violence systémique. Kodeih détient des diplômes en études littéraires, en théâtre et en arts visuels d’établissements libanais et canadiens. Depuis 2009, elle a donné des conférences et collaboré avec diverses institutions universitaires et artistiques, incluant la Galerie Leonard & Bina Ellen, où elle a occupé le poste de coordonnatrice des programmes publics et éducatifs (2023-2024), pour y intervenir par la suite en tant que commissaire et programmatrice indépendante. Sa pratique a bénéficié du soutien de plusieurs bourses et subventions. Elle est récipiendaire du Prix Powerhouse, de la Bourse Bronfman 2024 et lauréate de la résidence Empreintes du Musée des beaux-arts de Montréal en 2025. Son travail a été exposé au Canada et à l’international.

FermerÀ défaut d’une image I

Projection de films commissarié par Lynn Kodeih

Mercredi 20 aout, 18 h 00 – 20 h 00

Cinéma de Sève

Gratuit, en arabe, sous-titrage en anglais

Yazan Khalili: On Love and Other Landscapes (2011) 7 min

Noor Abed: our songs were ready for all wars to come (2021) 20 min

Batoul Faour: The Bunker, The Barracks, and The Base (2023) 17 min

Kamal Aljafari: A Fidai Film (2024) 78 min

On Love and Other Landscapes (2011), dir. Yazan Khalili

Projet photographique, une séquence de 91 images

Yazan Khalili, On Love and Other Landscapes (2011). Avec l’aimable concours de l’artiste.

Ce livre est un film réalisé sous forme de livre, il n’existe pas en tant que film, le livre constitue son format original et son seul format. Le film / livre narre le récit de l’échec d’une histoire d’amour, impliquant une femme qui a récemment abandonné le narrateur en le laissant avec des photographies de paysages où manquent sa présence et la présence du fameux Mur israélien construit sur la rive occidentale. Cette absence fait écho à l’atmosphère évoquée par ces images. Cette série est née de questions relatives à la représentation du Mur. Les descriptions de ce Mur ont été utilisées et épuisées par l’économie visuelle palestinienne et mondiale à un tel point qu’il a perdu son pouvoir comme image.

Yazan Khalili vit et travaille à la fois en Palestine et aux Pays-Bas. Il est chercheur, artiste et producteur culturel. Sa pratique considère les paysages, les institutions, ainsi que les phénomènes sociaux et technologiques comme des entités politisées. Il a été directeur du Centre culturel Khalil Sakakini à Ramallah (2015–2019) et a cofondé différentes plateformes d’infrastructures pour les pratiques culturelles, The Question of Funding en 2019 et Radio Alhara en 2020. Il est actuellement doctorant à l’ASCA de l’Université d’Amsterdam.

our songs were ready for all wars to come (2021), dir. Noor Abed

Super 8mm film (colour, sound), 20 min

Noor Abed, our songs were ready for all wars to come (2021), Super 8mm, 20 min. Avec l’aimable concours de l’artiste.

Constitué de scènes chorégraphiées inspirées de contes folkloriques palestiniens documentés, ce film vise à créer une nouvelle forme esthétique pour réanimer des récits latents liés aux puits, ainsi que leur connexion avec les rituels communautaires autour des notions de disparition, de deuil et de mort. our songs were ready for all the wars to come explore une approche critique du « folklore » comme source de savoir, ainsi que sa possible contribution à la création de nouveaux modèles sociaux et de représentations alternatives en Palestine. Comment le « folklore » peut-il devenir un outil émancipatoire partagé par les gens du peuple afin de renverser les discours dominants, récupérer leur histoire et leur terre, et réécrire la réalité telle qu’elle est vécue?

La seule narration du film est un chant, interprété par la chanteuse palestinienne Maya Khaldi. Ses paroles sont constituées du collage de différents contes traditionnels. Captés par les médiums du film et du son, des récits en situation sont archivés et représentés, créant un contexte qui explore la capacité d’une formation sociale et la possibilité de rappeler une mémoire travaillant à déplacer les images hors de leur fixité. Une mémoire libérée des monuments.

Noor Abed (Palestine) travaille à l’intersection de la performance et du cinéma, en combinant les formes de la « mise en scène » et du « documentaire ». Sa pratique explore les concepts de chorégraphie sociale et de formation collective, à la recherche de la connexion entre les notions de « synchronie » et d’action sociale. En 2020, elle a cofondé, avec Lara Khaldi, la School of Intrusions, un collectif éducatif indépendant, à Ramallah, en Palestine. Abed a occupé le poste de commissaire adjointe à la Documenta 15, à Cassel, en 2021-2022, et elle a été artiste en résidence à la Rijksakademie d’Amsterdam en 2022-2024. Son livre Stars at Midday a été publié par Occasional Papers en octobre 2024.

The Bunker, The Barracks, and The Base (2023), dir. Batoul Faour

Vidéo à trois canaux, 18 min.

Batoul Faour, The Bunker, The Barracks, and The Base (2023), vidéo à trois canaux, 18 min.

Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les forces françaises et britanniques ont entrepris de fortifier la vallée de Khiam et de Marjayoun ainsi que ses villages environnants dans le Sud du Liban en fonction d’une stratégie militaire globale. Au cœur de ce plan, il y avait trois bâtiments – un bunker abritant un hôpital, une base aérienne et des baraquements militaires. Le retrait des Alliés fut suivi de la création de l’État d’Israël et de la tourmente politique subséquente.

The Bunker, The Barracks, and The Base (2023) dresse un portrait de la mémoire collective dans un paysage où les invasions et les occupations ont conditionné les vies de plusieurs générations. L’œuvre explore les trois sites architecturaux en s’appuyant sur les expériences de ceux et celles qui les ont habités après leur ambition militaire. Les relations qu’entretiennent ces sites avec le territoire, entre eux, et avec la frontière qui les unit, sont pleines de contradictions. Pourtant, ce qui les rattache les uns aux autres, ce sont les récits — les souvenirs, les énergies, les visions — de tous ces gens qui ont appris à y vivre, à composer avec eux, et malgré eux.

Batoul Faour est une architecte et une artiste visuelle. Son travail s’effectue à l’intersection de la politique, de l’histoire des espaces et des médias — en combinant une démarche journalistique et documentaire avec une approche empirique et architecturale. Telles sont les méthodes qui l’intéressent et qu’elle applique à l’intérieur et autour des thèmes du colonialisme, de la migration et du déplacement, de la violence étatique et de la violence au travail, des infrastructures et d’autres systèmes de pouvoir. Elle a été récipiendaire du Avery Review Essay Prize en 2021 pour sa recherche sur le verre à la suite de l’explosion de Beyrouth. Elle est titulaire d’une maîtrise en architecture de l’Université de Toronto où elle a été auparavant formatrice, de même que d’un baccalauréat en architecture de l’Université américaine de Beyrouth, où elle enseigne présentement.

A FIDAI FILM (2024), dir. Kamal Aljafari

Film (couleur, noir et blanc, son), 78 min.

Kamal Aljafari, A Fidai Film (2024), DCP 2K, Couleur/noir et blanc, 78 min.

À l’été 1982, l’armée israélienne a envahi Beyrouth. Durant cette période, elle a fait une rafle au Centre de recherches de la Palestine et a pillé la totalité de ses archives. Elles comportaient des documents historiques sur la Palestine, incluant une collection d’images fixes et mobiles. À partir de cette prémisse, A Fidai Film explore la mémoire visuelle de ce pillage et s’approprie des images maintenant détenues dans les archives israéliennes.

Kamal Aljafari est un cinéaste et artiste palestinien. Ses films ont été présentés dans les plus importants festivals et musées, entre autres à Locarno, à Londres, à la Viennale et à la 35e Biennale de São Paulo. Il a reçu des prix prestigieux attribués par le FIDMarseille, le Festival international du film de Pesaro et Visions du Réel. En 2024, IndieLisboa a présenté une rétrospective complète de son travail. Aljafari a enseigné à The New School ainsi qu’à la DFFB de Berlin et il fut aussi boursier du Film Study Center à Harvard. Actuellement récipiendaire d’une bourse de l’Institute for Ideas and Imagination de l’Université Columbia, il travaille à la préparation de Beyrouth 1931, un film de fiction qui sera tourné à Jaffa.

FermerÀ défaut d’une image II

Projection de films, suivie d’une discussion entre Lynn Kodeih et Tammer El-Sheikh

Mercredi 27 aout, 18 h 00 – 20 h 00

Cinéma De Sève

Gratuit, en arabe, sous-titrage en anglais

Discussion en anglais

Maissa Maatouk: Floating lights I: Fall of the state (2022) 4 min

Maissa Maatouk: Floating lights II: Rise of corporations (2023) 11 min

Ghinwa Yassine: A Dream Pointing to Aadchit (2025) 17 min

Ghassan Salhab: No Title (2025) 40 min

Walid Raad: I only wish that I could weep (2002) 7 min

Floating Lights (2022 –), dir. Maissa Maatouk

La série Floating Lights découle d’une pratique cartographique vidéo en cours, portant sur les dimensions infrastructurelles de l’effondrement, particulièrement sur les effets de la panne totale de courant sur la ville et sur les modalités de nos perceptions à l’intérieur et hors de la ville. Alors que l’économie informelle, les initiatives privées et les infrastructures de bricolage individuel établies à travers Beyrouth se sont adaptées rapidement en réaction à l’effondrement, chaque année, l’artiste tourne une séquence de ses déplacements alors qu’elle conduit sa voiture à travers la ville la nuit. À chaque nouvelle séquence, l’artiste réexamine et met en valeur les changements esthétiques et politiques qui découlent de l’état de la gestion des infrastructures de Beyrouth.

Floating Lights I: Collapse of the state (2022)

Vidéo, 4 min. 52 s.

Maissa Maatouk, Floating Lights I: Collapse of the State (2022), vidéo, couleur, 4 min. 52 s.

Maissa Maatouk, Floating Lights I: Collapse of the State (2022), vidéo, couleur, 4 min. 52 s.

Pendant la panne totale d’électricité de 2021, Maatouk a tourné une simple séquence de travelling afin de capter le clignotement des seules lumières de la ville, en majorité celles des voitures. L’œuvre qui en découle est un tableau constitué de segments de l’enregistrement d’images de cette nuit-là. La noirceur devient la colle qui tient ensemble tous les fragments de Beyrouth, elle a le pouvoir de créer une unité entre des lieux divisés par la grille sectaire. Chacun de ces segments comporte son propre rythme et il en résulte une situation uniforme avec des effets dispersés.[/caption]

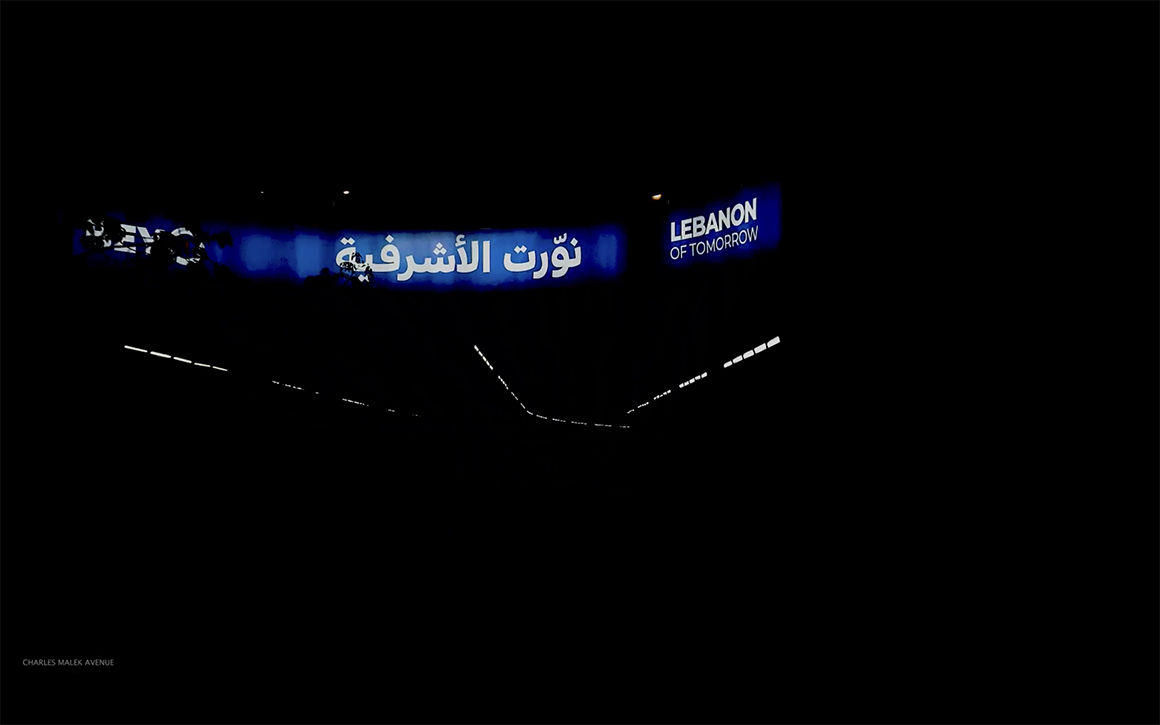

Floating Lights II: Rise of Corporations (2023)

Vidéo, 12 min. 37 s.

Maissa Maatouk, Floating Lights II: Rise of Corporations, vidéo, couleur, son, 12 min. 37 s.

En 2023, des lampadaires apparurent dans quelques secteurs de Beyrouth. Le vide laissé par le secteur public a conduit les ONG, les politiciens et les individus à installer de nouveaux luminaires de rue en les connectant à des génératrices privées ou des panneaux solaires. Cette logique fragmentée de l’éclairage urbain est rendue visible par les différentes couleurs des lampadaires. La vidéo suggère que ces lumières n’éclairent rien d’autre qu’elles-mêmes et produisent un arrière-plan en noir qui relie les rues éclairées par des couleurs similaires. Il en résulte une séquence continue, offrant la possibilité de voyager sans rupture entre différents secteurs de la ville habituellement éloignés l’un de l’autre.

Maissa Maatouk (née en 1992 à Beyrouth) est une artiste qui vit et travaille à Beyrouth. Elle détient des diplômes en conception de produit et en design global de l’Académie libanaise des Beaux-Arts (ALBA), à Beyrouth (BA, 2014; MA, 2017). Ses projets des dernières années portent sur les perceptions durant le récent effondrement libanais. En 2019-2020, elle a été boursière du Home Workspace Program d’Ashkal Alway à Beyrouth. Elle a également été résidente à l’Akademie der Künste (2022), à la Saradar Foundation (2023) et à l’Akademie Schloss Solitude (2023). Son œuvre a été présentée au Liban, aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche et en France. Son tout dernier travail vidéo, Floating Lights, a fait partie de l’exposition Foreshadows, commissariée par Reem Shadid, au Centre d’art de Beyrouth (2024).

A Dream Pointing to Aadchit (2025), dir. Ghinwa Yassine

Ghinwa Yassine, A Dream Pointing to Aadchit (2025). Avec l’aimable concours de l’artiste.

Hantée par le rêve récurrent de son grand-père qui retourne la terre autour d’un arbre dans le jardin de son enfance, G retourne à Aadchit, un petit village du Liban du Sud. Elle n’y retrouve pas son rêve — mais quelque chose de plus apaisé, de plus usé par le temps.

Au cours de ce voyage père-fille sur la route, le territoire devient un palimpseste — des souvenirs effacés, recouverts par l’espoir. Grâce à ses conversations avec son père, son voisinage et sa famille, G déterre des fragments d’un passé qui n’est pas entièrement perdu.

Ce film est une méditation lyrique sur la guerre et ses échos — sur les ruines, la beauté, les fourmis besogneuses, les arbres brûlés et la douce résistance de la terre. Une histoire de perte, de vie et de territoire. Aadchit, le lieu du retour, là où même les décombres soutiennent la forme de l’amour.

Ghinwa Yassine est une artiste antidisciplinaire, une enseignante en arts visuels et une productrice culturelle travaillant sur le territoire des Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, que l’on nomme Vancouver. Son travail a recours à divers médias, incluant le film, l’installation, la performance, le texte et le dessin. Elle est née et a grandi à Beyrouth, au Liban, a travaillé à Dubaï et à Londres, a étudié aux Pays-Bas, puis s’est installée à Vancouver en 2017. Ses œuvres ont été exposées dans des galeries aux Pays-Bas, au Liban, aux Émirats arabes unis, au Canada, en Iran et en Croatie. Ghinwa a une vaste expérience en éducation, en conception et stratégie de marque, en gestion de projet ainsi qu’en planification et production d’événements. Elle occupe actuellement le poste de codirectrice exécutive au MENA Film Festival.

No Title (2025), dir. Ghassan Salhab

Vidéo (couleur, son), 42 min.

Ghassan Salhab, No Title (2025), vidéo (coleur, son), 42 min. Avec l’aimable concours de l’artiste.

« Le désastre ruine tout en laissant tout en l’état », a écrit Maurice Blanchot. Tout.

Des banlieues sud de Beyrouth jusqu’au Liban du Sud, une voiture fait son chemin à travers le pays dévasté. Aucun titre ne saurait capter une telle désolation.

Ghassan Salhab est né à Dakar, au Sénégal, en 1958. En plus de réaliser ses propres films, il collabore à plusieurs scénarios et enseigne le cinéma au Liban. Il a dirigé neuf longs métrages : Beyrouth Fantôme (1998), Terra incognita (2002), Le dernier homme (2006), 1958 (2009), La montagne (2010), La vallée (2014), Une rose ouverte / Warda (2019), La rivière (2021) et Contretemps / Le jour est la nuit (2024)… sans compter de nombreux « essais », dont (Posthume) (2007), L’encre de Chine (2016), Son image (2016) et Le voyage immobile (2018) avec Mohamed Soueid.

Le Festival international du film de La Rochelle, les Journées cinématographiques de Carthage, la Cinémathèque québécoise, le Festival international du film de Guanajuato au Mexique, le cinéma Saint-André des Arts à Paris et le Cinéma du réel ont rendu hommage à son œuvre. Il a aussi publié des textes et des articles dans divers magazines, ainsi que deux livres : Fragments du livre du naufrage et À contre-jour.

I Only Wish That I Could Weep (2002), dir. Walid Raad

Vidéo, couleur, 7 min 36 s.

Walid Raad, I Only With That I Could Weep (2002), vidéo, couleur, 7 min 36 s.

Ce document est attribué à un agent de renseignement de l’armée libanaise, l’« Operator #17 », dont la mission était de surveiller la Corniche, une promenade de bord de mer à Beyrouth. À partir de 1996, pour des raisons inconnues, cet officier décida de filmer sur vidéo le coucher du soleil au lieu des cibles désignées. Cette vidéo, remise par l’Operator #17 à l’Atlas Group en 1998, relate ses expériences sur la Corniche.

Walid Raad est à la fois artiste et professeur de photographie au Bard College (Annandale-on-Hudson, État de New York, États-Unis). La liste de ses expositions (bonnes, mauvaises et médiocres); de ses prix et bourses (mérités, immérités, appréciés, refusés et/ou remboursés); de ses études (certaines stimulantes, d’autres moins) et de ses publications (j’apprécie certains de mes livres, mais encore plus ceux de Jalal Toufic, que vous pouvez découvrir ici : jalaltoufic.com) — peut être trouvée quelque part en ligne.

FermerÀ Défaut d’une image (الصورة ما قبل الأخيرة) s’inscrit dans Cartographies d’altérité : lieux et présences, un programme public commissarié par Lynn Kodeih décliné en plusieurs volets.

هو برنامج بعدة أجزاء، يشتبك مع التعقيدات وتعدد المعاني المؤسسة لمجموعات الشتات في مونتريال، المدينة التي شكلها تاريخها الاستعماري، والهجرات، والمسارات المتداخلة ثقافياً لحاملي نسبها. يسعى البرنامج إلى خلق مساحات وموارد مستمدة من التجارب المعرفية المعاشة للمجتمعات التي غالبًا ما تُترك على هامش السرديات المؤسسية

Cartographies d’altérité : lieux et présences est un programme public en plusieurs volets qui aborde les significations stratifiées, les complexités et les possibilités de transformation des diasporas à Montréal – une ville façonnée par des histoires de colonisation, de migration, de trajectoires et de lignées culturelles qui se chevauchent. Le programme vise à nourrir des espaces et des ressources informés par les expériences vécues et les connaissances des communautés souvent laissées en marge des récits institutionnels.

Ce projet s’appuie sur l’héritage de la programmation publique de la Galerie, qui a depuis longtemps adopté des approches critiques et communautaires du partage des connaissances et du travail culturel. Entrepris par l’artiste-chercheuse Lynn Kodeih, le projet poursuit cette trajectoire en approfondissant l’engagement de la Galerie en faveur de pratiques qui écoutent attentivement et agissent collectivement.